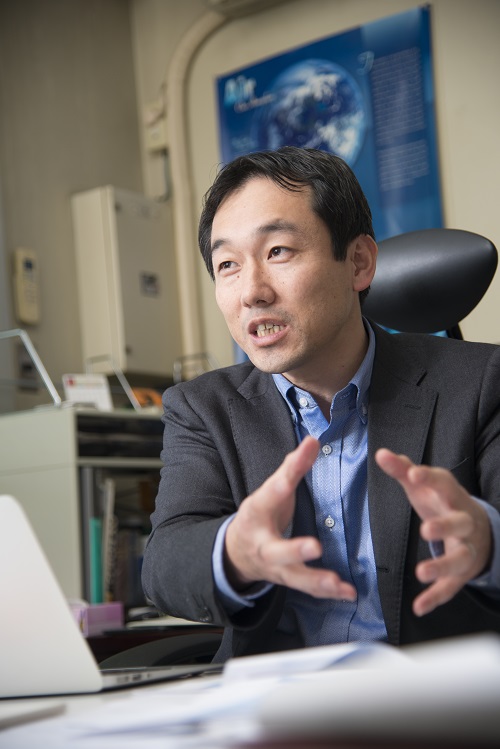

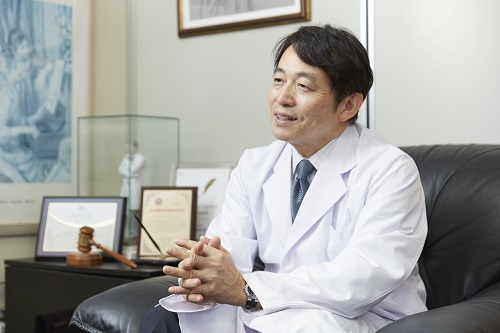

2019年高被引用論文著者リストに選出

―2019年 Highly Cited Researchers の受賞、おめでとうございます。臨床部門で日本人唯一の受賞、しかも日本人の受賞は5年ぶりです。2008年から2018年の論文数は442本に達し、そのうち高被引用論文(分野・出版年・論文の種類が同じ論文において引用数のトップ1%以内に相当する論文)は28報にのぼります。高被引用論文が論文総数に占める割合が6.1%と日本国内平均0.92%を大きく引き離し、いかに工藤先生の業績が素晴らしいかがわかります。

工藤教授:たいへん光栄で嬉しく思っています。

「日本に学べ」高被引用の決め手は世界をリードする肝癌治療ガイドライン

―引用件数が高い論文のタイトルを拝見しますと、治療のガイドラインに関する論文を多く発表していらっしゃいますね。

工藤教授:日本の肝臓癌の5年生存率は60%で、アメリカの11%、台湾の20%、韓国の19%と比較しても圧倒的に治療成績がよいため、日本の肝癌診療は世界のお手本と言われています。肝臓癌の治療を成功させるためには、早期の発見、的確な診断、優れた治療の3つが欠かせませんが、日本はいずれにおいても世界をリードしてきました。

肝臓癌はB型・C型肝炎の人がなりやすいのですが、日本肝臓学会では20年以上前から「肝癌撲滅運動」という啓蒙活動を行ってきました。おかげで日本では肝炎ウイルスと腫瘍マーカー・超音波検査によるスクリーニングの検査が普及し、肝臓癌と診断された患者さんの実に65%が早期の段階で、30%が中期の段階で見つかります。診断方法についても日本は造影CT、造影MRI、腹部超音波の技術が広く普及し、そのレベルも高いです。また治療についても、現在広く用いられているエタノール注入療法、マイクロ波焼灼療法、肝動脈化学塞栓療法(TACE)、系統的亜区域切除術は、ラジオ波治療を除きいずれも日本で開発された手法です。

スクリーニング、早期肝癌の概念から診断、治療までの流れを、私が主導してエキスパートコンセンサスに基づいて日本のガイドラインとしてまとめ、英文出版しました。これをきっかけに世界の国々から「日本に学べ」という動きがでてきましたので、各国の有名な先生に声をかけ、世界初となる国際的なガイドラインも作りました。また同時に、複数の国からのデータベースを作成して、実臨床における国別の診療パターンの違いや治療成績を比較する非介入試験も多数行い、論文に発表しました。これらの成果が論文数や被引用件数に現れているのだと思います。

世界が超えられなかった肝臓癌治療の壁

―治療法に関する論文の引用数も高いですが、肝臓癌の治療法はどこまで進んでいるのでしょうか?

工藤教授:肝臓癌はその進行度により治療法が変わってきます。早期では切除またはラジオ波焼灼療法により癌細胞を取り除きます。中期になりますとTACEという処置を行います。ただ、あまりにも腫瘍が大きかったり、その数が多かったりすると、TACEは有効ではありません。TACEを施すと、癌でない細胞も死んでしまうので肝予備能が落ち、かえって予後が悪くなってしまうのです。

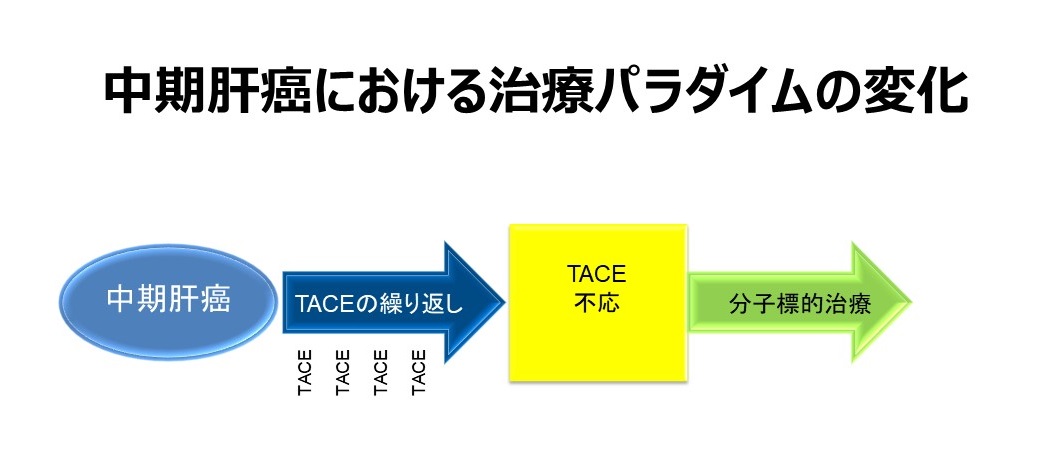

そこで注目されてきたのが分子標的薬です。抗がん剤は正常な細胞も攻撃してしまいますが、分子標的薬はがん細胞だけをターゲットとするので副作用も比較的少ないのです。2009年には分子標的薬ソラフェニブが治療薬として承認され、TACEを施せないくらい進行した肝臓がんの治療に使われるようになりました(図:中期肝癌における治療パラダイムの変化-その1)

この10年ほどは、分子標的薬を前倒ししてTACEと併用する治療法が試みられてきました。TACEを行ってから、ソラフェニブを投与し、またTACEを行ってさらにソラフェニブを投与するという繰り返しを行うのです。ただ、このTACE+ソラフェニブの併用療法の検証が世界中で行われたものの、なかなかTACEを超える治療成績は得られませんでした。

肝癌患者の生存率2倍を証明した臨床試験に成功

―そのような状況の中、工藤先生のチームは次々に新しい治療法の開発に成功されたそうですね。

工藤教授:TACEとの組み合わせ治療という意味では2つの臨床試験を成功させました。1つ目はソラフェニブをTACEと交互に用いるのではなく先に投与しておくという治療を行い、ソラフェニブを先行投与した方が癌の進行を遅らせることを明らかにしたTACTICS試験です。失敗に終わった数々の臨床試験から「なぜ失敗したのか」を考え、試験デザインを熟考し工夫することにより、世界に先駆けてソラフェニブ先行投与の有効性を証明することができました。

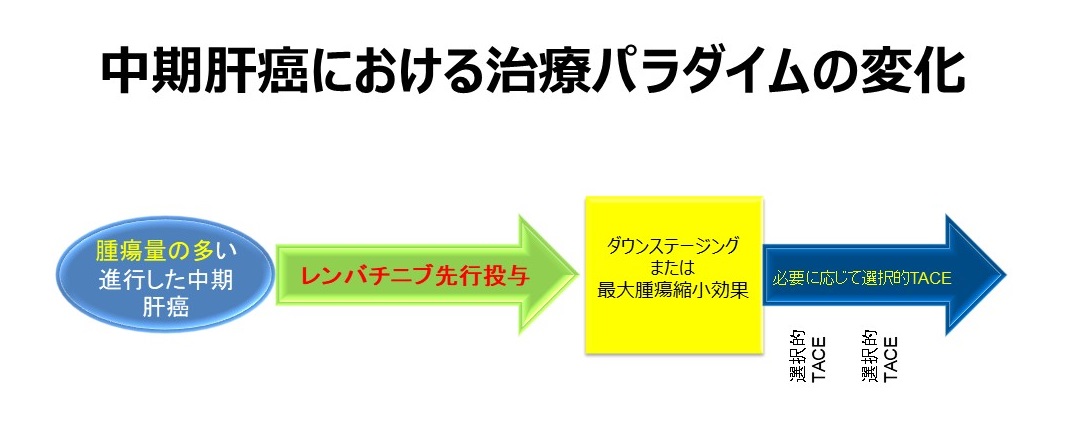

さらに2つ目の臨床試験では、レンバチニブという別の分子標的薬を先行投与しTACEと組み合わせて治療を行いました。実は私たちは、レンバチニブがソラフェニブより優れた臨床特性を持ち、ダウンステージングと言ってもいいくらいに腫瘍量を減らすことを見つけ、2018年にLancet誌に発表(論文引用数566件)していました。そこで、先ほどのTACTICSと同じ発想ですが、レンバチニブを先に投与して腫瘍量を減らしておいてから、残ったがん細胞にTACEを行うという治療法を試みました(図:中期肝癌における治療パラダイムの変化-その2)。これまでも、TACEの効果がみられなくなったら早めに分子標的薬に切り替えましょうという治療方針はあったのですが、過去の知見に基づき、レンバチニブの先行投与はTACEに相乗効果をもたらすはずだという仮説を立て(工藤正俊教授研究コラム「レンバチニブ先行後の選択的TACEによるシナジー効果」参照)思い切って順番を変えるという方法を試みたのです。

結果は予想通り、奏効率が73.3%とTACEのみの場合(33.3%)よりも著しく高くなりました。また、全生存期間(OS)も2倍に伸びるという結果が得られ、この成果を2019年にCancers誌に発表しました。がん治療においてOSは治療効果を示す指標のなかでも最も強いエンドポイント(治療効果指標)で、それが2倍に伸びたというのは画期的なことです。中には完全に癌細胞が消滅し、レバチニブを飲まなくても無再発の状態が続いている患者さんも多数います。もはや、進行した中期の肝臓がんは治る病気になったといっても過言ではありません。

***

工藤正俊教授へのインタビュー・後編では臨床試験を成功させる秘訣や論文執筆についてお話を伺います。