論文の高被引用は研究分野の発展の証

―このたびは、Highly Cited Researchers 2019に選ばれ、おめでとうございます。北川先生はこれで6年連続のご受賞となります。特に1997年のAngewandte Chemie-International Edition誌に掲載されたPCPの論文は、845件という引用件数もさることながら、この論文を引用した論文の引用件数も46,171件と極めて高くなっています。ご感想はいかがですか?

北川博士:PCPの分野で研究を始めて20年以上が経ちますが、当初は見向きもされなかった論文が多くの論文で引用され、その論文がさらに引用されていることは、それだけこの分野が発展してきた証といってよいかと思います。特に2010年ごろを境に、それまでは化学分野での引用が中心だったのが、物理や材料、さらには生物といった分野にまで波及していきました。感慨深いものがありますね。

発想の転換から生まれた「無用の用」-多孔性配位高分子(PCP)の構築に成功

―PCP開発の発端となった1997年の論文では世界に先駆けて無機物と有機分子からなる3次元的かつ強固なネットワークの構築に成功されたということですが、概要を教えていただけますか?

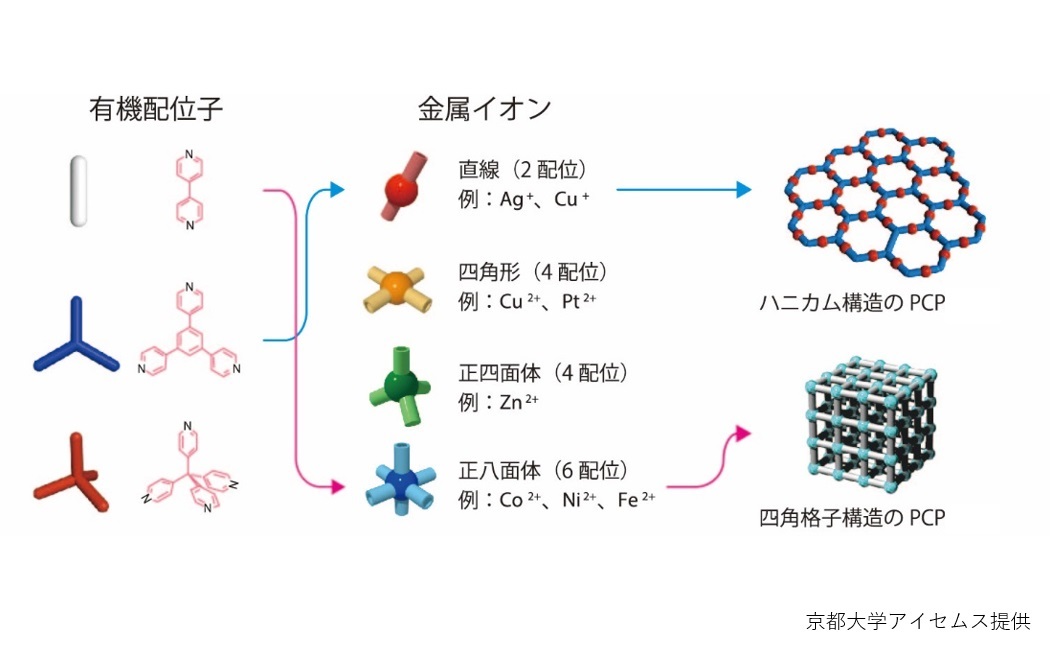

北川博士:分子でネットワーク構造を作る試みは100年以上前から行われていて、初期のころは金属イオンをシアン化物イオンやハロゲン化物イオンでつないでいました。1960年頃になると、これに有機分子を加える試みが始まります。

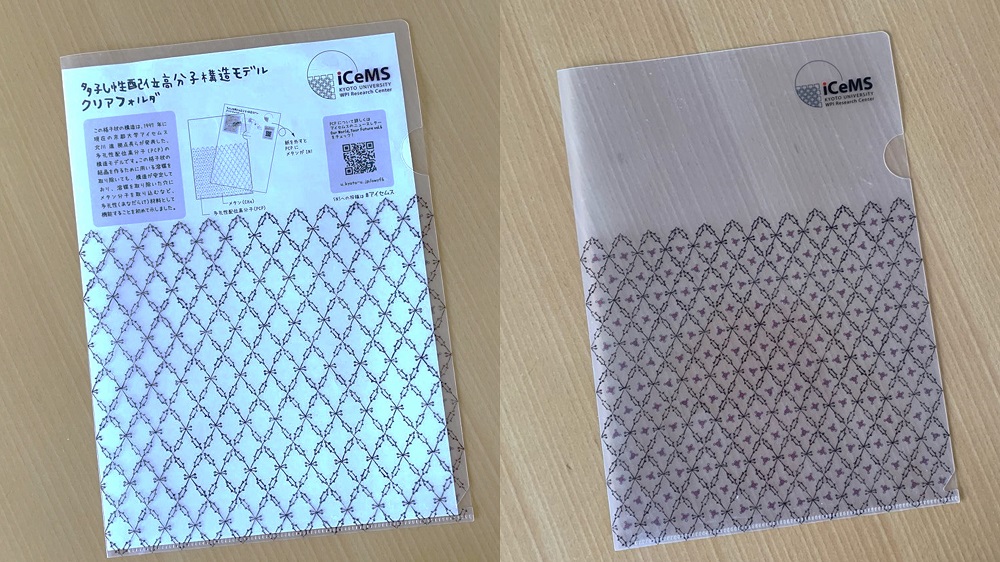

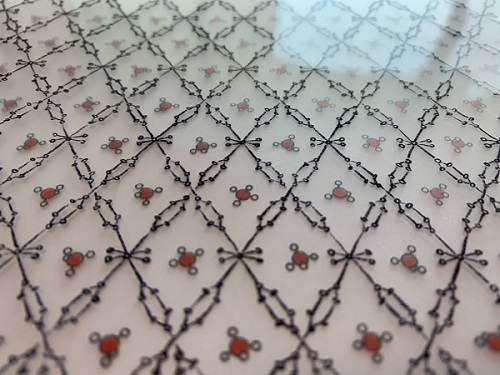

孔のあいたネットワーク構造を作るためには、なかに「詰め物」となる溶媒を入れて分子の「ジャングルジム」を作り、そのあと溶媒を取り除くのです。ところが1990年代半ば当時は、溶媒を除去するとジャングルジムもつぶれてしまっていた。私は溶媒を取り除いてもネットワーク構造がつぶれないものを作ることに成功したのです。しかも、分子を吸着させ、これを放出することが可能なものができました。無機分子と有機分子(有機配位子)を配位結合でつないで多孔質構造を形成させるので、これを多孔性配位高分子PCPと名付けました(北川進博士研究コラム「配位結合とPCP」参照)。

―同様の試みはアメリカやオーストラリアでもされていたようですが、先生が世界に先駆けてPCPを作ることができたきっかけは何だったのでしょう?

北川博士:初めからPCPを開発しようと思っていたわけではないのです。もともとは金属錯体(金属と非金属の原子や分子が配位結合によって結合した化合物)を利用して新しい磁性体や電導体を作る研究をしていました。金属酸化物ですと、わりと簡単に磁性体や電導体になるのですが、金属錯体ではなかなかうまくいきませんでした。どうしても余分な隙間ができてしまい、磁石にもならない、電気も通らない。

ところが、ふと気がついたのです。磁性体や電導体としては失敗作かもしれない。でも多孔質構造としては成功作なのではないかと。この隙間を利用すれば、新しい化学反応の場を作ることができるのではないかと発想を転換しました。中国の古典に「無用の用」という言葉があります。一見無駄に見える隙間は、その構造が機能を発揮するために必要な空間なのだ、という意味です。まさにこれだと思ったわけです。

発表当初は無視された論文が、PCP研究を大きく発展させる引き金に

―論文が発表された当初、周りの反応はいかがでしたか?

北川博士:はっきり言って、無視されました(笑)。PCPの孔はナノメートルの大きさですから肉眼で直接見ることはできず、X線結晶構造解析という手法を使って分析し間接的に見るのですが、その解析方法が間違っているのではないかとも言われました。多孔質構造なら活性炭やゼオライトといった材料が既にあったので、何を今さら、という印象も持たれたのかもしれません。

ところが、より多くの分子を吸着させる性能をもつPCPの開発が始まると、だんだん注目を浴びるようになり、多くの研究者が参入してきました。みなこぞって活性炭やゼオライトの性能を超える材料を作り、トップジャーナルへの論文掲載を目指す時代が訪れました。

―そのような状況の中、PCPには活性炭やゼオライトにはない特徴があることを予測されたそうですね。

北川博士:1998年のBulletin of Chemical Society of Japan誌に掲載したレビューに、PCPには「フレキシブルで柔らかい」という特徴があるはずだと書いたところ、予測通り、2001年にはこれを実証する論文が発表されました。イメージとしてはジャングルジムの格子が、一斉に縮んだり斜めにひしゃげたりするというと分かりやすいかもしれません。このフレキシビリティのおかげでPCPは活性炭やゼオライトの性能を超えただけでなく、反応のスイッチング機能を獲得したのです。

無機物と有機分子からなる配位高分子を第1世代、これを強固な多孔質構造に進化させたPCPを第2世代とすると、柔らかさを活かして分子の貯蔵・分離・触媒といった様々な機能を獲得したPCPは第3世代という位置づけになります。第3世代に関する知見を2009年Nature Chemistry誌にレビューとしてまとめました(引用件数1156)。

多数のレビュー執筆は、PCP研究のパイオニアとしての使命感から

―先生はフルペーパーの論文だけでなく、レビューも多数執筆なさっているのですね。レビューを書く意義をどのように考えていらっしゃいますか?

北川博士:一言で言えばオリジナルの仕事を明らかにすることだと思います。一般的な学術の流れとして、何か新しいものが出てくると、初めはあまり注目されない。でも、そのうち認知されてくると、急激に興味を持たれて大勢の研究者が群がり、論文が山のように発表されてくるのです。そうなるとパイオニア的な仕事は忘れられて、直近に発表された論文しか引用されなくなる。レビューについても、最近発表された論文をとりあえず集めてまとめただけというお手軽なものが増えているように感じます。

レビュー論文はサイテーションを上げる手段の1つと考えて書きたがる人もいると聞きます。発表されている膨大な数の論文に目を通すのは大変な作業になるため、レビューを引用する方がオリジナルペーパーを読み込むより楽だから引用も増えるのでしょう。しかし、だからこそ、誰がオリジナルな仕事をしたのかを明らかにして発信することは、科学者の重要な使命だと思っています。

―そういう意味では、先生はPCPの第一人者でいらっしゃるので、まさにレビューを書くのにふさわしい研究者ですね。

北川博士:実際、レビューを書いてくださいという依頼がたくさんあります。全部はお引き受けできないので、選ぶのに一苦労です。レビューを書くのは大変な作業ですが、私は嫌いではありません。レビューには、単に既発表論文を整理するだけでなく、それらを学術的な流れの中で位置づけ、さらにはこれからの方向性を提示するという役目があります。ともすると、材料科学の世界では、やみくもに新しいものを作って満足して終わってしまいがちですが、今後の学術的なコンセプトを考え、ビジョンを示し、先を予測する。そこから真の飛躍が始まるのです。これぞ研究の醍醐味だと私は思っています。

***

北川進博士へのインタビュー・後編では、若手研究者へのメッセージや論文執筆、共同研究について伺います。