レビュー論文(文献レビュー)の目的と書き方

レビュー論文(文献レビュー、総説論文)は、様々な研究成果の概要を一度に知ることのできる貴重なツールです。レビュー論文とは、特定のテーマに関する研究論文などの著作物の概要や評価をまとめて記述するもので、優れたレビュー論文は、該当分野の研究についての偏りのない情報や、有効な研究結果と無効な研究結果を理由とともに提示することで学術研究に貢献しています。また、研究資金を助成する機関では、さらなる研究が必要かどうかを判断するためにレビュー論文を利用する傾向があります。レビュー論文で重視するのは、研究の目的が達成されたか、さらにその結果がどのように伝えられたかです。

レビューの目的は、「選択したテーマに関する過去の研究を収集、統合し、最新の既存の知識体系に新たな知見を蓄積させ、統合することを促進する」ことです。端的に言えば、過去に行われた研究結果を集めて再検討・評価することで概観をまとめることです。重要なのは結果を明確かつ正確に提示することであり、優れた文章であるだけでなく、厳格なルールに従ったものでなければなりません。

1996年、科学者、臨床医、統計学者の国際研究グループが参加した会議で、ランダム化比較試験のメタ分析(メタアナリシス)に焦点を当てたQUOROM(Quality of Reporting of Meta-analyses:メタアナリシス報告の質)声明が作成されました。この声明は、チェックリストとフローチャートから構成され、研究者たちが必要な基準に従った分かりやすいレビューを行うために利用されてきました。その後の継続的な検討を経て、2009年に新しいPRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)声明が発表されました。この声明には文献検索の方法から内容の統合、要約プロセスまで詳細が示されており、システマティックレビューおよびメタ分析の国際的規範とされています。

レビュー論文(文献レビュー)の種類

レビュー論文(文献レビュー、総説論文)とは、独自で研究を行ったものをまとめた論文とは異なり、過去に実施された研究を検証し、そのデータや論拠をまとめたものです。

レビュー論文は、その構造と構成に基づき、大きく3つに分類されます。

1. ナラティブレビュー

従来型の文献レビューのスタイルで、論文に関連する文献を照合してまとめたもの。

2. スコーピングレビュー

ナラティブレビューとシステマティックレビューの中間に位置しているレビューで、幅広い知見を網羅的にマッピング(概観)することを目指すことから、マッピングレビュー(Mapping review)とも呼ばれる。研究テーマに関するあらゆる文献の数や範囲を体系的に調査し、利用可能な文献や情報(エビデンス)をマッピングして要約し、まだ研究されていない範囲(ギャップ)を特定する。

3. システマティックレビュー

あらかじめ定義された研究課題について関連するすべてのデータを照合・統合するためのアプローチ。メタ分析はこれに含まれるが、システマティックレビューが統合して要約を作成する質的統合なのに対し、メタ分析は量的統合である点で違いがある。

ナラティブレビューは有用であるものの、深掘りしたものではなく、結果の妥当性を判断するためのデータや研究グループのサイズの分析が必ずしも行われるわけではありません。システマティックレビューは、より詳細で、より包括的な文献検索を行うもので、レビュー論文の「スタンダード」となっています。一例を挙げると、国際的団体のコクランが作成したコクラン・レビュー(Cochrane Reviews)は医学論文のシステマティックレビューとして国際的に定評があります。また、メタ分析は、複数の研究から得られたデータを定量的に組み合わせて、単一の研究よりも統計的に強力な結論を導き出すものです。

優れたレビュー論文の多くは、さまざまな理論や、医療機器の新製品開発状況、過去の発見や開発の新しい発見への影響といったテーマについて書かれたものです。特定分野の研究を継続するために、より多くのリソースが費やされるべきだとするレビュー論文もあります。

レビュー論文の執筆には、メリットとデメリットがあります。メリットとしては、研究者たちが、より多くのデータにアクセスできるようになるということに加え、データ分析の検証が行われること、信憑性の高いリソースが出来上がることなど挙げられます。デメリットには、時間がかかることと、すべての研究から必要な量のデータが得られるとは限らないことがあります。さらに、統計的な解析や解釈が複雑で、各研究の研究者や研究集団が重複していないことをも確認した上で執筆しなければなりません。

文献の検索

選択したテーマに関する過去のレビュー論文をGoogle Scholarで検索すれば新しい発見についての情報が得られるかもしれません。検索を行う際には以下の注意を払う必要があります。

- 著者、および利益相反の可能性

- 論文の目的

- 著者の仮説とその根拠の確かさ

- その文献の自分が選んだテーマへの貢献度

- 著者が表明する意見が正当性

これらの点を踏まえてどの文献を取り入れ、どの文献を排除するかを決め、レビュー論文の作成準備に取りかかります。Popular ScienceやWebMD.comなどの情報ソースはレビュー論文の情報源としては認められていないので避けるべきでしょう。また、情報源となる文献が合法的な調査研究であること、文献間に類似した性質(例えば、抽出した文献全てが無作為化比較試験を行っていたなど)があることも確認しておく必要があります。

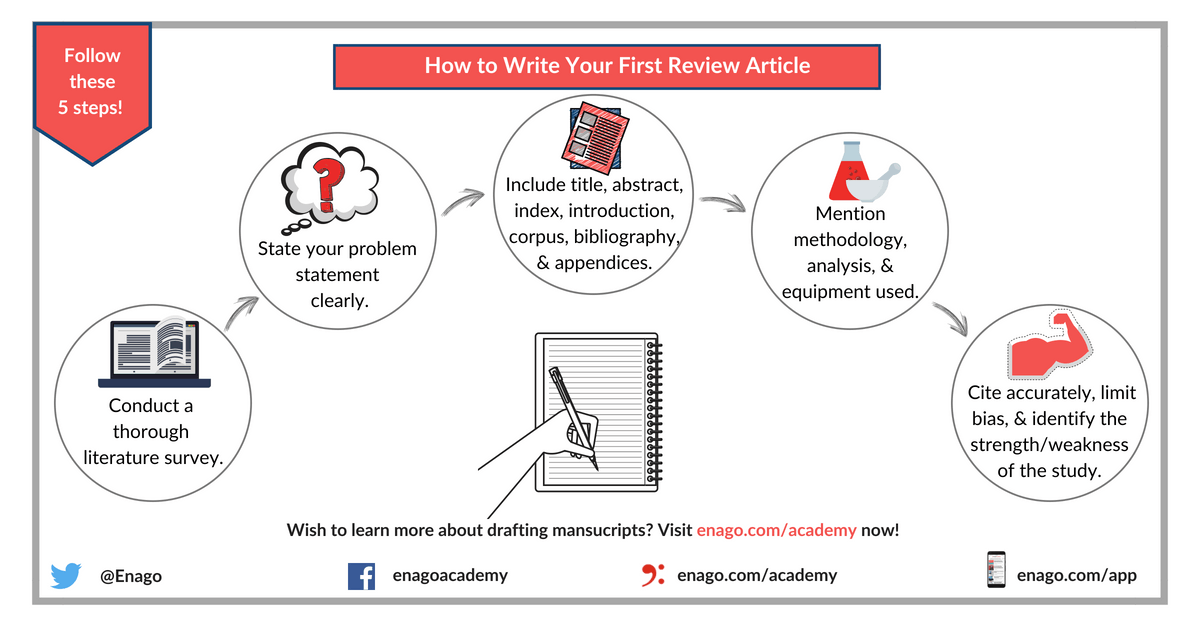

原稿の準備

長さの上限は投稿先の学術雑誌(ジャーナル)により異なるため、事前にジャーナルのガイドラインを確認しておきます。一般的に、ほとんどのジャーナルは、特定のフォントと文字サイズ(例:Times New Roman, 12 point)や、上下左右に1.0インチの余白を空けること、行間は1.5行に設定するなどを求めています。

レビュー論文には、具体性の高いセクションを含まなくてはなりませんが、その構成は分野によって多少異なる場合もあります。科学論文では、IMRAD(Introduction, Methods, Results, and Discussion)形式が大多数の学術ジャーナルで採用されている標準的なフォーマットです。著者のガイドラインの中で具体的な部分に差異はあるものの、ほとんどの場合、レビュー論文には以下のセクションが求められます。

タイトルページ

- メインタイトル(場合により、ショートタイトル)

Zurich-Basel Plant Science Center(チューリッヒ―バーゼル植物科学センター)は、8語~12語を推奨するなど語数制限がある場合もあるので注意。

タイトルには、研究テーマの重要な要素を含める。 - 著者名と所属

- コレスポンディング・オーサーの詳細

アブストラクト(要旨)

- 研究プロジェクトの要点、または総合的な内容の概説

- 必要に応じた小見出し(例:目的、方法、結果、結論)

- 長さは200~250語

- 引用を含めない

- 頭字語や略語は、2回目以降の使用場合のみ

イントロダクション(序論)

- トピックの背景情報の説明

- 目的(リサーチクエスチョン)の説明

- 現在形で記述する

材料と方法

- 過去形での記述する

- レビューに必要な情報の提示

- 検索戦略、選択・除外基準、データソースと地理的情報、研究対象者の特徴、使用した統計解析などの記載

結果

- すべての結果の記載

- 目的との関連性の記述

- 結果には、研究グループやサンプルの異質性を記述

- 統計的有意性の記述

ディスカッション(考察)

- 背景情報と目的の再確認

- 結果とその妥当性の明確かつ簡潔な議論

結論

- 序論で述べた目的についての説明。

このセクションでは、発見の意味合い、解釈、未解決の疑問点を明らかにします。

研究の限界

- レビュー対象の研究が、より大きなグループに適用し得る結論を導き出すのに十分なものであるか評価を理由とともに記述

- 将来の研究に対する提案

謝辞

- 文献レビュー作成を支えてくれた人々や機関への謝辞

参考文献

- 本文中で引用されている文献のみを記載

- 参考文献は50~100件程度

- インターネットからの引用は通常不可

こんな記事もどうぞ

エナゴ学術英語アカデミー 文献レビューを書く時に重要な10のポイント

エナゴ学術英語アカデミー 科学的な文献レビュー(Literature Review)の書き方

エナゴ学術英語アカデミー 科学論文における文献レビューの書き方